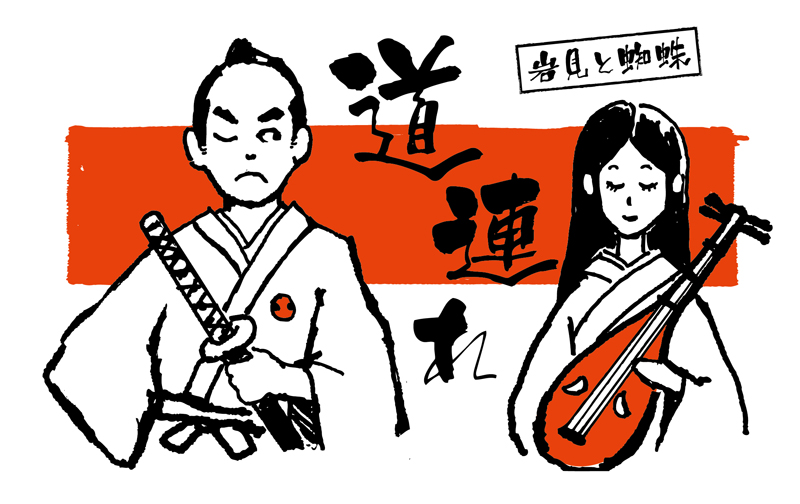

明治生まれの祖母のちょっと怖くて不思議な思い出をまとめた連載「祖母が語った不思議な話」終了時に多くの方からいただいた「続きが読みたい」の声にお応えした第2シリーズです。

昔々、江戸時代のこと。

秋色に染まった信濃の国(長野県)の山中を十六、七の女子(おなご)が歩いていた。

名前は雪、その名の通り透き通るように色の白い美しい娘。

信濃を訪れた若旦那を泊めたときに気に入られ、奉公が決まった江戸の呉服問屋に向かっているところだった。

歩き疲れたので路傍の岩に腰掛け休んでいると黒い雲が湧き山鳴りがし始めた。

どうしたことだろうと思っていると、いつの間に来たのか小柄な老婆が袖を引く。

「早くこっちへ!」

訳も分からずに着いて行くと沼の側に小さな庵があった。

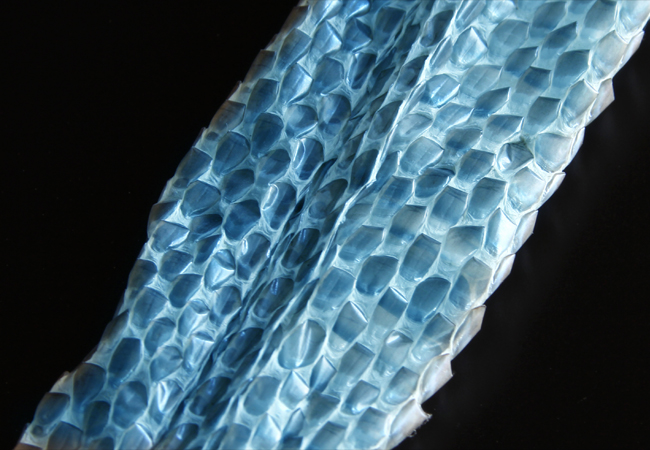

雪を招き入れると老婆は汚い皮衣(かわごろも)を手渡した。

「悪い蛇がずうっとあんたをつけ狙っとる。山を抜けるまではこれを被って行きなさい」

「これは?」

「蛇の抜け殻を縫い合わせて作ったもんじゃ。仲間と思うて襲っては来ん」

「ありがとうございます! …あなたは?」

「昔、あんたに助けてもらったもんじゃよ」

「助けた? 覚えがありませんが…」

老婆は何も言わず笑った。

蛇の皮衣を羽織ると再び山道を歩き始めた。

衣のおかげか黒雲は消えていた。

江戸までの道のりは遠く、日も落ちてきた。

あと山一つというところに温泉宿があったので泊まることにした。

二階に上がる階段で行き違った逗留客であろう女が怖いような目でじっと見つめていたのが不気味だったが、夕飯を終えゆっくり湯に浸かるとそれも忘れ旅の疲れが溶けていった。

良い気持ちで風呂から上がった雪は愕然とした。

「ない? ない!」

脱いで置いておいた皮衣がなくなっていたのだ。

宿の主人に伝え探してもらったがどこにもない。

途方に暮れていると下女がやって来て頭を下げた。

その手にはぼろぼろになった衣が握られていた。

「あんまり汚れていたんで洗うたら千切れてしもうて…すんません」

こうなったら仕方がない。

あと一山くらい大丈夫だろうと、翌朝早く雪は旅籠を出た。

「?」

峠近くで気配を感じ振り向くと、階段で出逢ったあの女がついて来ている。

この女が蛇か! ついに来たんだ!

雪は走り出した。

「見つけた! 見つけたぞ!」

前方から山を揺らすほどの声が響き渡り、木々を倒しながら大蛇が姿を現した!

立ち尽くす雪をぐるぐると巻き取ると大蛇は口を開いた。

もう駄目だ! …その時、女が叫んだ。

「今です!」

「心得た!」

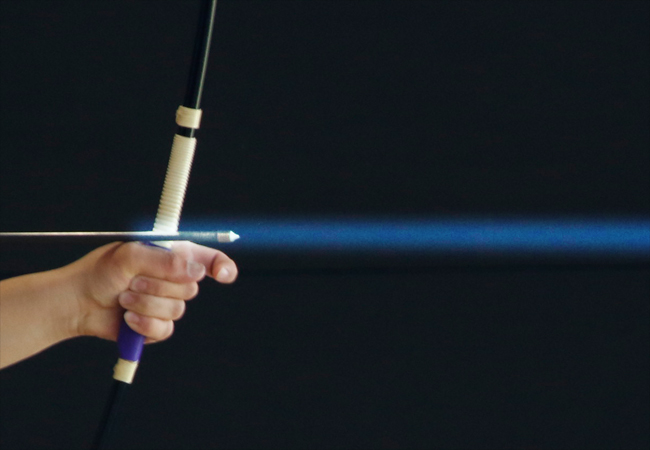

どこに隠れていのか、突然現れた若い侍がヒョウと矢を放った。

見事に大蛇を射た…と見えた矢はなんとカーンと跳ね返された。

二の矢、三の矢…どれも同じだった。

「ええぃ、もう! ヤニですよ、ヤニ!」女がじれったそうに言う。

「ああ、そうか」

侍は煙管のヤニを鏃(やじり)に塗ると渾身の一撃を放った。

矢は大蛇の眉間突き立った。

大蛇は全身を震わせながら矢が当たったところから溶けていった。

「ありがとうございます! お武家さまは?」

「隣りの藩への使者がこの山中で何人も消えたので、それを調べに来たのだ」

「そちらの方は?」

「拙者の連れだが、化物に詳しくてな。おかげで今回もなんとかなった」

「もう! 昔っから蛇には煙草のヤニって決まってるって教えたじゃないですか!」

「はは面目ない。さて娘さん、もう大丈夫だから安心して山を抜けなさい」

「本当にありがとうございました。せめてお名前を」

「いや、名乗るほどの者ではない」

「それじゃあね、器量良しさん」

そう言うと侍と女は来た道を下って行った。

雪はその後ろ姿に向かって頭を下げ、見送った。

「…私の話をちゃんと聞いているのですか?」

「もちろん聞いておる」

「どうだか! だいたい岩見様は…」

しばらく聞こえていた二人の声もだんだん小さくなり、やがて消えてしまった。

気を取り直して出発した雪が峠に差し掛かったとき、道の真ん中に蛙が座っていた。

礼を言うようにひとつ頭を下げると、ぴょんぴょんと草むらに消えた。

子どもの頃、蛇に飲まれかけた蛙を助けたことがあったのを思い出した。

チョコ太郎より

いつもお読みいただき、ありがとうございます。ご希望や感想、「こんな話が読みたい」「こんな妖怪の話が聞きたい」「こんな話を知っている」といった声をお聞かせいただけると連載の参考(とモチベーションアップ!)になりますので、ぜひ下記フォームにお寄せください。